La Storia Geologica del Monte Ortobene

ORTHOBENESSERE

Monte Ortobene – Geologia

Nascita e Formazione: Archeozoico

Il Monte Ortobene costituisce una significativa espressione dei processi geodinamici, sia endogeni che esogeni, che hanno plasmato e continuano a modellare la crosta terrestre nell’area nuorese. La sua genesi è intrinsecamente connessa a un evento tettonico di fondamentale importanza che ha ridefinito l’assetto strutturale e la morfologia non solo del settore di Nuoro, ma dell’intera isola sarda: l’Orogenesi Ercinica (o Varisica), il cui acme si colloca nel Carbonifero Inferiore.

Poiché l’evoluzione geologica di una regione è un continuum, dove ogni fase è il risultato dei processi precedenti e la premessa per quelli successivi, la comprensione della geologia del Monte Ortobene richiede un inquadramento nel più ampio contesto della storia geologica della Sardegna. È pertanto opportuno delineare una sintesi dell’evoluzione geologica dell’isola, ponendo particolare enfasi sugli eventi che hanno direttamente influenzato l’area in esame.

La storia geologica della Sardegna è, infatti, eccezionalmente complessa, caratterizzata da una successione articolata di cicli tettonici, episodi magmatici e fasi sedimentarie. Questa complessità è strettamente correlata alla peculiare posizione geodinamica dell’isola, considerata un frammento di crosta continentale (microplacca Sardo-Corsa) in una posizione strategica tra il margine meridionale della placca Europea e quello settentrionale della placca Africana. Tale complessa e prolungata evoluzione ha determinato la notevole eterogeneità litologica e la spiccata varietà morfologica che contraddistinguono il territorio sardo, rendendolo un’area di eccezionale interesse geologico e paesaggistico.

L’individuazione dei più antichi elementi crostali costituenti l’ossatura geologica della Sardegna è oggetto di dibattito scientifico. Una ipotesi, attualmente non supportata da dati geocronologici definitivi, suggerisce la presenza di rocce di età Precambriana (precedenti a 541 Milioni di anni – Ma) nel basamento sardo. Tali rocce affiorerebbero in modo limitato nel settore del Sulcis, specificamente nell’area di Capo Spartivento. Tuttavia, questa attribuzione cronologica rimane da confermare tramite datazioni radiometriche attendibili.

Allo stato attuale delle conoscenze, la successione stratigrafica più antica, documentata con certezza paleontologica e stratigrafica in Sardegna, risale al Cambriano (circa 541-485.4 Ma), periodo iniziale dell’Era Paleozoica. Gli affioramenti riferibili a questo periodo sono prevalentemente concentrati nel settore sud-occidentale dell’isola, noto come regione del Sulcis-Iglesiente.

Si tratta di una potente successione sedimentaria di origine marina, caratterizzata da un buon grado di conservazione del contenuto paleontologico, che include faune significative quali Archaeocyatha e Trilobiti, fondamentali per la datazione biostratigrafica e la ricostruzione paleoambientale. All’interno di questa successione cambriana, sono state distinte diverse unità litostratigrafiche formali, tra cui si annoverano principalmente:

- La Formazione delle Arenarie di Nebida (Gruppo di Nebida): costituita prevalentemente da arenarie e siltiti, rappresentanti depositi di piattaforma continentale silicoclastica.

- La Formazione di Gonnesa (Gruppo di Nebida): dominata da facies carbonatiche di piattaforma, principalmente dolomie e calcari (“Metallifero” auct.), talvolta riccamente fossiliferi (Archaeocyatha).

- La Formazione di Cabitza (Gruppo di Iglesias): composta da calcari nodulari alternati a shales (o filladi/ardesie, a seconda del grado metamorfico locale), indicativi di un ambiente deposizionale più profondo o pelagico rispetto alle formazioni sottostanti.

Questa successione sedimentaria paleozoica inferiore rappresenta la testimonianza diretta dei processi deposizionali e tettonici che hanno interessato questo margine della Gondwana durante il Cambriano.

Periodo Cambriano e Ordoviciano

Tra il Cambriano Superiore e l’Ordoviciano Inferiore, la Sardegna fu interessata da una significativa fase tettonica, convenzionalmente nota come “Fase Sarda“. Questo evento comportò deformazione regionale, sollevamento ed erosione, determinando una marcata discordanza angulare che separa le successioni cambriane da quelle ordoviciane sovrastanti. L’effetto fu la parziale emersione di aree precedentemente sommerse, delineando una configurazione paleogeografica complessa con probabili zone emerse (paleoisole) e bacini marini. L’orientamento strutturale ereditato da questa fase tettonica influenzò la successiva sedimentazione e attività magmatica.

Durante gran parte dell’Ordoviciano (circa 485.4 – 443.8 Ma), la Sardegna fu sede di un’intensa e prolungata attività magmatica, prevalentemente a carattere acido-intermedio. Questa attività si manifestò con la messa in posto di estese unità vulcaniche e subvulcaniche, tra cui potenti sequenze ignimbritiche e corpi intrusivi superficiali (“porfidi” auctorum, spesso di composizione riolitica o dacitica). Tali manifestazioni sono particolarmente diffuse nella Sardegna centro-meridionale. Nel settore del Sarrabus-Gerrei, a questa attività prevalentemente effusiva si associarono anche significativi depositi piroclastici, testimoniando episodi di vulcanismo esplosivo. Questo magmatismo è interpretato come legato a un regime tettonico distensivo o trascorrente sviluppatosi lungo il margine settentrionale della Gondwana.

La transizione tra l’Ordoviciano Superiore (specificamente il periodo Hirnantiano) e il Siluriano Inferiore fu segnata da un importante evento climatico globale: la glaciazione tardo-ordoviciana. Questo raffreddamento portò a una significativa regressione marina su scala globale, i cui effetti (come depositi glaciali o periglaciali, o significative variazioni del livello marino) sono documentati anche in Sardegna, sebbene talvolta di difficile interpretazione a causa delle successive deformazioni.

Al ritiro dei ghiacci seguì, nel corso del Siluriano (circa 443.8 – 419.2 Ma), una generale trasgressione marina e un ripristino di condizioni climatiche più calde. Questo periodo è caratterizzato, in vaste aree della Sardegna (particolarmente nel settore centro-orientale, come la Barbagia e il Sarcidano), dalla deposizione di shales nere (argilliti/filladi graptolitiche), sedimenti pelitici anossici o disossici ricchi di materia organica. Questi depositi sono noti per il loro abbondante contenuto paleontologico a Graptoliti (organismi coloniali appartenenti al Phylum Hemichordata, di fondamentale importanza biostratigrafica), associati a Crinoidi, Brachiopodi, Cefalopodi (Orthocerida) e altri taxa. La presenza di terre emerse durante il Siluriano, createsi durante la precedente fase tettonica Sarda o esposte durante la regressione hirnantiana, potrebbe aver consentito i primi tentativi di colonizzazione da parte di piante vascolari primitive, sebbene le evidenze fossili dirette in Sardegna siano scarse per questo periodo.

Contemporaneamente alla sedimentazione pelagica, in alcune aree della Sardegna, specialmente nel settore nord-orientale, persistette o si riattivò un’attività vulcanica, spesso a carattere sottomarino e con composizioni talvolta bimodali (prodotti felsici e mafici), indicativa di specifici contesti tettonici locali, probabilmente legati a processi di rifting intracontinentale o di retroarco.

Il Devoniano e l'orogenesi Ercinica

Durante il Devoniano (circa 419.2 – 358.9 Ma), la Sardegna fu caratterizzata da una relativa quiescenza tettonica, interposta tra gli eventi tettono-magmatici del Paleozoico inferiore e l’imminente Orogenesi Ercinica. La paleogeografia rimase complessa, con aree marine dove proseguiva la sedimentazione (spesso carbonatica, come i calcari del Gerrei) e aree probabilmente emerse o in erosione, ereditate dalle fasi tettoniche precedenti. Il generale contesto indica una fase di stabilità relativa su un margine continentale passivo o in lenta subsidenza, prima dell’instaurarsi del regime compressivo ercinico.

Il Carbonifero (circa 358.9 – 298.9 Ma) e il successivo Permiano (circa 298.9 – 251.9 Ma) rappresentano un periodo cruciale nell’evoluzione geologica della Sardegna, dominato dall’Orogenesi Ercinica (o Varisica). Questo evento orogenetico, di portata continentale, fu il risultato della complessa collisione tra grandi masse continentali (principalmente Gondwana a sud e Laurussia a nord, con l’interposizione di microplacche). In Sardegna, tale collisione si tradusse in un’intensa fase di deformazione compressiva.

Le preesistenti successioni sedimentarie e vulcaniche paleozoiche furono coinvolte in processi di piegamento (formando pieghe sin-metamorfiche a varie scale), sovrascorrimento (thrusting) e sviluppo di foliazioni metamorfiche. Questi processi portarono a un significativo ispessimento crostale e all’instaurarsi di condizioni di metamorfismo regionale, variabile da basso ad alto grado a seconda della profondità strutturale raggiunta dalle diverse unità tettoniche. L’intera isola subì un sollevamento generalizzato, portando all’emersione definitiva delle aree precedentemente sommerse e alla formazione del basamento cristallino che costituisce l’ossatura geologica della Sardegna attuale.

Una conseguenza fondamentale dell’ispessimento crostale e delle associate anomalie termiche fu la generazione di grandi volumi di magma negli intervalli crostali profondi e/o nel mantello litosferico. Questo processo diede origine all’imponente evento magmatico tardo-ercinico, che si manifestò principalmente attraverso:

- Plutonismo Granitoidico: La messa in posto, a livelli crostali medio-superiori, di estesi batoliti granitoidi (comunemente noti come “graniti”, ma includenti una gamma composizionale da gabbri/dioriti a graniti leucocrati). Questi corpi magmatici si raffreddarono lentamente in profondità (formando rocce a grana olocristallina, da media a grossolana), costituendo i cosiddetti plutoni. Durante la loro messa in posto e raffreddamento, indussero metamorfismo di contatto nelle rocce incassanti (le successioni paleozoiche precedentemente deformate e metamorfizzate regionalmente), formando aureole metamorfiche e talvolta associandosi a processi di mineralizzazione.

- Vulcanismo Tardo- a Post-Orogenico: In una fase successiva (principalmente permiana), quando il regime tettonico iniziò a evolvere da compressivo a transtensivo/distensivo (collasso orogenico), parte del magma riuscì a raggiungere la superficie, generando attività vulcanica. Questa si manifestò con colate laviche e depositi piroclastici, spesso di composizione da andesitica a riolitica (i cosiddetti “porfidi” o ignimbriti permiane), che si deposero in discordanza sulle strutture erciniche.

Il Monte Ortobene rappresenta una porzione esumata di uno di questi grandi corpi intrusivi granitoidi tardo-ercinici. La sua attuale morfologia è il risultato di un lungo processo di sollevamento post-ercinico e erosione selettiva (principalmente durante il Mesozoico e Cenozoico), che ha gradualmente smantellato le originarie coperture metamorfiche paleozoiche (filladi, micascisti, paragneiss) che sovrastavano il plutone, esponendo così il nucleo granitico più resistente all’erosione. La forma a “cupola” o massiccio arrotondato è tipica dell’erosione su rocce granitoidi omogenee.

Carbonifero, Permiano, Triassico

L’intensa attività magmatica e tettono-metamorfica del Carbonifero, culminata con la messa in posto degli estesi batoliti granitoidi tardo-ercinici, ha portato alla definitiva consolidazione del basamento cristallino sardo. Questo complesso di rocce ignee e metamorfiche costituisce l’ossatura geologica fondamentale dell’isola. L’orogenesi Ercinica ha inoltre determinato un significativo sollevamento isostatico e la creazione di una massa continentale stabile che, pur soggetta a successive fasi di subsidenza e limitate ingressioni marine, ha mantenuto una tendenza generale all’emersione (tendenza geocratica) per gran parte della sua storia geologica successiva.

Il Permiano (circa 298.9 – 251.9 Ma) è segnato dalle conseguenze dirette della fine dell’orogenesi. Questo periodo è caratterizzato da un’intensa erosione e denudazione della catena montuosa ercinica appena formata. I processi erosivi portarono a una progressiva riduzione del rilievo topografico (sviluppo di superfici di erosione, talvolta definite come penepiano post-ercinico o sue fasi iniziali) e al contemporaneo accumulo di potenti successioni di sedimenti clastici continentali (conglomerati, arenarie, peliti, spesso di colore rosso – facies di tipo “red beds”) all’interno di bacini post-orogenici (bacini intramontani o di pull-apart), sviluppatisi in risposta al collasso gravitazionale e/o ai regimi tettonici tardo- e post-ercinici.

La transizione al Mesozoico inizia con il Triassico (circa 251.9 – 201.3 Ma). Dopo la prolungata fase di continentalità ed erosione permiana, la Sardegna viene interessata, a partire dal Triassico Medio-Superiore, da una significativa trasgressione marina. Questo evento è legato ai primi stadi del rifting tetideo, che iniziarono a frammentare la Pangea e a creare nuovi bacini marini. L’ingressione marina invase progressivamente le aree topograficamente depresse del basamento ercinico eroso, estendendosi principalmente nei settori centro-occidentali e settentrionali dell’isola (dalla Nurra e Anglona, attraverso l’Arburese e la Marmilla, fino al Sulcis).

In queste aree si instaurarono ambienti deposizionali di piattaforma continentale da poco profonda a lagunare e/o ristretta. Verso la fine del Triassico (principalmente nel Triassico Superiore, facies di tipo Keuper della triade germanica), il persistere di condizioni climatiche aride o semi-aride e la presenza di bacini con scarsa circolazione delle acque favorirono intensi processi evaporativi. Ciò portò alla precipitazione chimica di sali e alla deposizione di significative sequenze evaporitiche, costituite prevalentemente da gesso e anidrite, con possibili livelli salini minori. Importanti affioramenti di queste evaporiti triassiche si rinvengono oggi nella Nurra e nell’Iglesiente.

Giurassico e Cretaceo

Durante il Giurassico (circa 201.3 – 145.0 Ma), la Sardegna fu interessata da una significativa trasgressione marina, legata all’apertura e all’espansione dell’Oceano Neo-Tetideo e alla conseguente subsidenza tettonica del margine continentale europeo. L’ingressione marina progredì generalmente da Ovest verso Est, invadendo vaste aree depresse del basamento ercinico eroso. Si instaurarono estesi sistemi di piattaforma carbonatica, particolarmente sviluppati nel settore centro-orientale dell’isola (Ogliastra, Barbagia, Baronie, Monte Albo) e in aree meridionali (presumibilmente nel paleo-solco del Campidano, oggi coperto da sedimenti più recenti).

La sedimentazione fu caratterizzata dalla deposizione di potenti successioni di calcari e dolomie, spesso riccamente fossilifere. Il contenuto paleontologico, che include Ammoniti, Bivalvi, Gasteropodi e Foraminiferi bentonici, testimonia ambienti marini neritici, da acque basse e ossigenate (piattaforma interna) ad ambienti di scarpata e bacino (piattaforma esterna). Queste successioni carbonatiche giurassiche costituiscono oggi i caratteristici rilievi isolati noti come “tacchi” e “tonneri” (es. Supramonte di Oliena, Monte Tuttavista, Monte Albo) che delimitano scenograficamente il Golfo di Orosei, estendendosi fino a Capo Figari. È plausibile ipotizzare che durante il picco trasgressivo giurassico anche i rilievi granitici, come il massiccio dell’Ortobene, fossero stati sommersi. Tuttavia, l’assenza di depositi mesozoici preservati su tali aree suggerisce una loro successiva e completa rimozione erosiva durante le fasi di emersione tardo-mesozoiche o cenozoiche.

All’inizio del Cretaceo (circa 145.0 – 66.0 Ma), si assiste a una fase di regressione relativa o di stazionamento del livello marino, che portò all’esposizione subaerea e all’erosione di parti delle piattaforme giurassiche, in particolare nelle aree più interne. Successivamente, durante il Cretaceo Superiore, una nuova e marcata fase trasgressiva, correlabile a un periodo di alto livello eustatico globale, interessò nuovamente la Sardegna. Si depositarono nuove sequenze carbonatiche, particolarmente ben rappresentate nella Sardegna nord-occidentale (Nurra), ma presenti anche in affioramenti minori a Sant’Antioco e localmente in discordanza o continuità sui carbonati giurassici (es. area di Oliena). Questi depositi sono spesso caratterizzati dalla presenza di Rudiste, bivalvi costruttori tipici delle piattaforme carbonatiche di acque calde del Cretaceo Tetideo.

La transizione dal Cretaceo al Paleocene (circa 66.0 – 56.0 Ma), periodo iniziale dell’Era Cenozoica, è segnata da una generale tendenza regressiva a scala regionale e globale. Questa fase portò all’instaurarsi di condizioni prevalentemente continentali su gran parte dell’isola, con conseguente erosione e sviluppo di paleosuoli. (Nota: le regressioni sono primariamente controllate da fattori tettonici e/o eustatici e non per forza a climi caldi).

La fase di prevalente continentalità del Paleocene fu interrotta durante l’Eocene (circa 56.0 – 33.9 Ma) da episodi di ingressione marina localizzata. Questi interessarono principalmente il settore sud-occidentale (Sulcis, Iglesiente, Campidano) ed alcune aree della costa orientale (fino al Salto di Quirra). In questi bacini marini effimeri si depositarono caratteristiche sequenze di calcari ricchi in macroforaminiferi bentonici, in particolare Nummuliti, indicativi di ambienti marini tropicali/subtropicali di acque basse (“calcari nummulitici”).

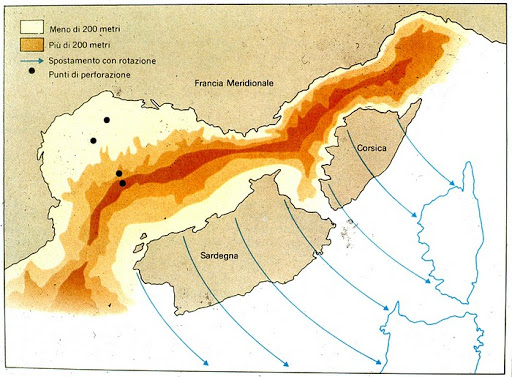

Un evento tettonico di fondamentale importanza, iniziato nell’Eocene, fu l’avvio del processo di rifting continentale che avrebbe poi portato, nell’Oligocene-Miocene, all’apertura del Bacino Ligure-Provenzale e alla rotazione antioraria del blocco Sardo-Corso, separandolo dal margine europeo. Le fasi iniziali di questo processo nell’Eocene potrebbero essersi manifestate con tettonica estensionale/transtensiva e un tilting differenziale (basculamento) del blocco lungo zone di frattura orientate approssimativamente E-W o NE-SW, con un possibile sollevamento relativo della Corsica rispetto alla Sardegna.

Un evento tettonico di fondamentale importanza, iniziato nell’Eocene, fu l’avvio del processo di rifting continentale che avrebbe poi portato, nell’Oligocene-Miocene, all’apertura del Bacino Ligure-Provenzale e alla rotazione antioraria del blocco Sardo-Corso, separandolo dal margine europeo. Le fasi iniziali di questo processo nell’Eocene potrebbero essersi manifestate con tettonica estensionale/transtensiva e un tilting differenziale (basculamento) del blocco lungo zone di frattura orientate approssimativamente E-W o NE-SW, con un possibile sollevamento relativo della Corsica rispetto alla Sardegna.

Contestualmente, l’intero dominio Mediterraneo era sottoposto alle fasi principali dell’Orogenesi Alpina, risultato della continua convergenza tra la placca Africana e quella Eurasiatica. Sebbene la Sardegna non sia stata direttamente coinvolta dalle deformazioni compressive maggiori di questa orogenesi (rimanendo in una posizione di retroarco o avampaese), il contesto geodinamico generale alpino ne ha profondamente influenzato l’evoluzione tettonica e paleogeografica cenozoica, inclusa la sopracitata rotazione. La formazione delle catene montuose Alpine, Appenniniche e Nord-Africane è la diretta conseguenza di questa collisione continentale.

Miocene, Cenozoico, Pliocene

Nel Miocene Superiore, e in particolare durante il Messiniano (circa 7.2 – 5.3 Ma), il Bacino Mediterraneo fu teatro di un evento geologico eccezionale noto come Crisi di Salinità Messiniana (MSC). Causata dalla temporanea chiusura o forte restrizione dei corridoi marini che collegavano il Mediterraneo all’Oceano Atlantico, questa crisi portò a un drastico abbassamento del livello del mare all’interno del bacino (fino a 1500-2500 metri al di sotto del livello marino globale) e a cicli ripetuti di evaporazione intensa. Di conseguenza, sui fondali e sui margini dei bacini disseccati si deposero enormi volumi di rocce evaporitiche, principalmente gesso, anidrite e salgemma.

Per la Sardegna, come per le altre terre emerse circum-mediterranee, la MSC significò una fase di marcata esposizione subaerea ed intensa erosione. I reticoli idrografici incisero profondamente le superfici esposte, creando canyon (“canyon messiniani”) che si estendevano ben al di là delle attuali linee di costa, sui margini continentali disseccati. La scoperta di queste evaporiti profonde e la comprensione della MSC, fortemente supportate dalle campagne di perforazione oceanica come quelle della D/V Glomar Challenger negli anni ’70 (DSDP Leg 13), hanno rivoluzionato l’interpretazione della geologia recente del Mediterraneo.

L’inizio del Pliocene (circa 5.3 – 2.6 Ma) fu segnato dal definitivo ripristino dei collegamenti con l’Atlantico e da una catastrofica e rapida trasgressione marina che riportò il livello del Mediterraneo a condizioni normali (Inondazione Zancleana). Durante il Pliocene, la Sardegna fu interessata da significativa attività tettonica verticale differenziale. Si osserva una tendenza generale alla subsidenza nel settore occidentale, particolarmente accentuata lungo la struttura del Campidano Graben, e un contemporaneo sollevamento relativo del blocco orientale dell’isola. Questo “tilting” (basculamento) dell’isola è verosimilmente legato alla complessa interazione tra l’evoluzione post-rift del Bacino Ligure-Provenzale, le fasi tardive della convergenza Africa-Eurasia e possibili dinamiche profonde del mantello.

In questo contesto tettonico, nel Pliocene si attivò anche un importante ciclo magmatico Plio-Quaternario. Questo magmatismo, prevalentemente a carattere intraplacca anorogenico, non è direttamente legato alle fasi compressive alpine, ma piuttosto a processi di risalita del mantello e/o a regimi tettonici locali estensionali o transtensivi. Le prime manifestazioni (Pliocene – Pleistocene inferiore) furono caratterizzate dall’effusione di estesi plateau basaltici di composizione alcalina o transizionale (es. Altopiani di Campeda, Abbasanta, Giara di Gesturi). Successivamente (Pleistocene), si svilupparono importanti complessi vulcanici centrali come il Monte Ferru e il Monte Arci, con un’ampia gamma di prodotti che vanno da basalti a lave più evolute (trachiti, fonoliti, rioliti) e la messa in posto di depositi di ossidiana di rilevanza archeologica ed economica.

Contemporaneamente, il Campidano Graben, in attiva subsidenza, fungeva da depocentro per potenti successioni di sedimenti clastici marini e continentali plio-pleistocenici. Questi depositi derivano in gran parte dall’erosione delle aree circostanti sollevate e dal rimaneggiamento di rocce preesistenti, inclusi i sedimenti miocenici esposti sui margini del graben.

Neozoico

L’Era Cenozoica prosegue con il Periodo Quaternario, l’intervallo geologico più recente, iniziato circa 2.6 Milioni di anni fa (Ma) e tuttora in corso. Il Quaternario è suddiviso in due epoche: il Pleistocene (circa 2.6 Ma – 11,700 anni fa) e l’Olocene (da 11,700 anni fa al presente).

Il Pleistocene è noto per le sue marcate e cicliche fluttuazioni climatiche globali, che hanno determinato l’alternanza di periodi glaciali (fasi fredde con espansione delle calotte glaciali continentali e dei ghiacciai montani) e periodi interglaciali (fasi più calde e umide, simili all’attuale). Queste oscillazioni climatiche, guidate principalmente da variazioni orbitali terrestri (cicli di Milankovitch), hanno avuto un impatto profondo sugli ambienti terrestri e marini.

Una delle conseguenze più significative di queste variazioni climatiche sono state le imponenti oscillazioni eustatiche del livello marino. Durante i picchi dei periodi glaciali, l’accumulo di enormi volumi d’acqua sotto forma di ghiaccio nelle calotte polari e continentali causò un abbassamento globale del livello del mare, che poteva raggiungere i 100-130 metri al di sotto del livello attuale (es. durante l’Ultimo Massimo Glaciale, LGM, circa 20,000 anni fa).

Per la Sardegna, questi abbassamenti del livello marino ebbero conseguenze paleogeografiche rilevanti:

- Collegamento Sardegna-Corsica: La soglia batimetrica relativamente bassa dello Stretto di Bonifacio (attualmente profondo circa 50-70 metri) permise la ripetuta emersione di un istmo terrestre, creando un’unica massa continentale Sardo-Corsa durante le fasi di massimo abbassamento marino. Questo collegamento terrestre effimero facilitò scambi faunistici tra le due isole.

- Esposizione delle Piattaforme Continentali: Vaste aree dell’attuale piattaforma continentale attorno all’isola vennero esposte all’azione subaerea, modificando radicalmente le linee di costa e l’estensione delle pianure costiere. I fiumi incisero i loro letti adattandosi ai livelli di base più bassi.

- Collegamento con la Penisola Italiana: L’ipotesi di una continuità territoriale diretta tra il blocco Sardo-Corso e la Penisola Italiana durante il Pleistocene, dovuta unicamente all’abbassamento eustatico, è considerata altamente improbabile dagli studi paleogeografici e batimetrici moderni. Le profondità marine nel Canale di Corsica e nel Mar Tirreno settentrionale sono generalmente troppo elevate per essere colmate anche durante i massimi abbassamenti glaciali. La formazione dell’Arcipelago Toscano è legata a processi tettonici più complessi e in parte antecedenti, relativi all’orogenesi appenninica e all’apertura del Mar Tirreno.

L’Olocene, l’epoca geologica attuale, iniziò circa 11,700 anni fa con la fine dell’ultimo periodo glaciale (specificamente, la fine del Dryas Recente) e l’inizio di un periodo interglaciale relativamente stabile e caldo. L’Olocene è caratterizzato dalla rapida deglaciazione, dal conseguente innalzamento del livello marino fino a valori prossimi a quelli attuali (raggiunti negli ultimi millenni), e dallo sviluppo delle linee di costa, degli ecosistemi e dei paesaggi moderni, sui quali si è poi sovrapposta in modo crescente l’attività antropica.

Conclusione

Il Monte Ortobene, elemento distintivo del paesaggio nuorese, costituisce dunque una delle testimonianze dirette e imponenti di uno degli eventi cardine della storia geologica della Sardegna: l’Orogenesi Ercinica e il magmatismo tardo-orogenico ad essa associato, sviluppatisi tra il Carbonifero e il Permiano.

Come emerso dalla disamina dell’evoluzione geologica dell’isola, l’ossatura granitica dell’Ortobene non è una formazione superficiale, bensì la porzione esumata di un plutone, ovvero un corpo magmatico che si è originato e consolidato lentamente in profondità all’interno della crosta terrestre. Questo magma granitoidico si è intruso nelle preesistenti rocce paleozoiche (sedimentarie e metamorfiche, come gli scisti derivanti dalle sequenze cambro-ordoviciane e siluriane), precedentemente deformate e metamorfosate durante le intense fasi compressive dell’orogenesi stessa.

La formazione del granito dell’Ortobene è quindi una diretta conseguenza dell’ispessimento crostale e delle anomalie termiche indotte dalla collisione continentale ercinica. Il suo aspetto attuale, tuttavia, non risale a quell’epoca remota. Per milioni di anni, successivi al suo raffreddamento (principalmente durante il Mesozoico e il Cenozoico), questo corpo granitico è rimasto sepolto sotto una spessa coltre di rocce metamorfiche.

Solo grazie a prolungati processi di sollevamento tettonico post-ercinico e all’incessante azione dell’erosione selettiva (che ha smantellato più facilmente le rocce metamorfiche circostanti e sovrastanti, meno resistenti), il nucleo granitico dell’Ortobene è stato gradualmente messo a nudo, emergendo in superficie. Eventuali coperture sedimentarie depostesi durante le successive trasgressioni marine (come quelle del Giurassico o del Cretaceo), che potrebbero aver temporaneamente sommerso anche quest’area, sono state anch’esse completamente erose dalla sua sommità.

Solo grazie a prolungati processi di sollevamento tettonico post-ercinico e all’incessante azione dell’erosione selettiva (che ha smantellato più facilmente le rocce metamorfiche circostanti e sovrastanti, meno resistenti), il nucleo granitico dell’Ortobene è stato gradualmente messo a nudo, emergendo in superficie. Eventuali coperture sedimentarie depostesi durante le successive trasgressioni marine (come quelle del Giurassico o del Cretaceo), che potrebbero aver temporaneamente sommerso anche quest’area, sono state anch’esse completamente erose dalla sua sommità.

La morfologia attuale del Monte Ortobene, con le sue forme massicce e arrotondate, è quindi il risultato dell’azione continua degli agenti atmosferici e dei processi erosivi sul corpo granitico esumato, modellandone l’aspetto che oggi osserviamo.

Possiamo vedere il Monte Ortobene come un “libro di pietra” che racconta capitoli fondamentali della geologia sarda: dalla collisione di antichi continenti e la genesi di magmi profondi, fino ai lenti ma potenti processi di sollevamento ed erosione che, nel corso di centinaia di milioni di anni, hanno plasmato il paesaggio attuale, rendendolo un geosito di straordinario interesse scientifico e paesaggistico.

Tutti i diritti sono riservati ©OrthobenEssere